🤝 合意形成駆動型開発(Consensus-Driven Development)完全ガイド

📌 1. 概要

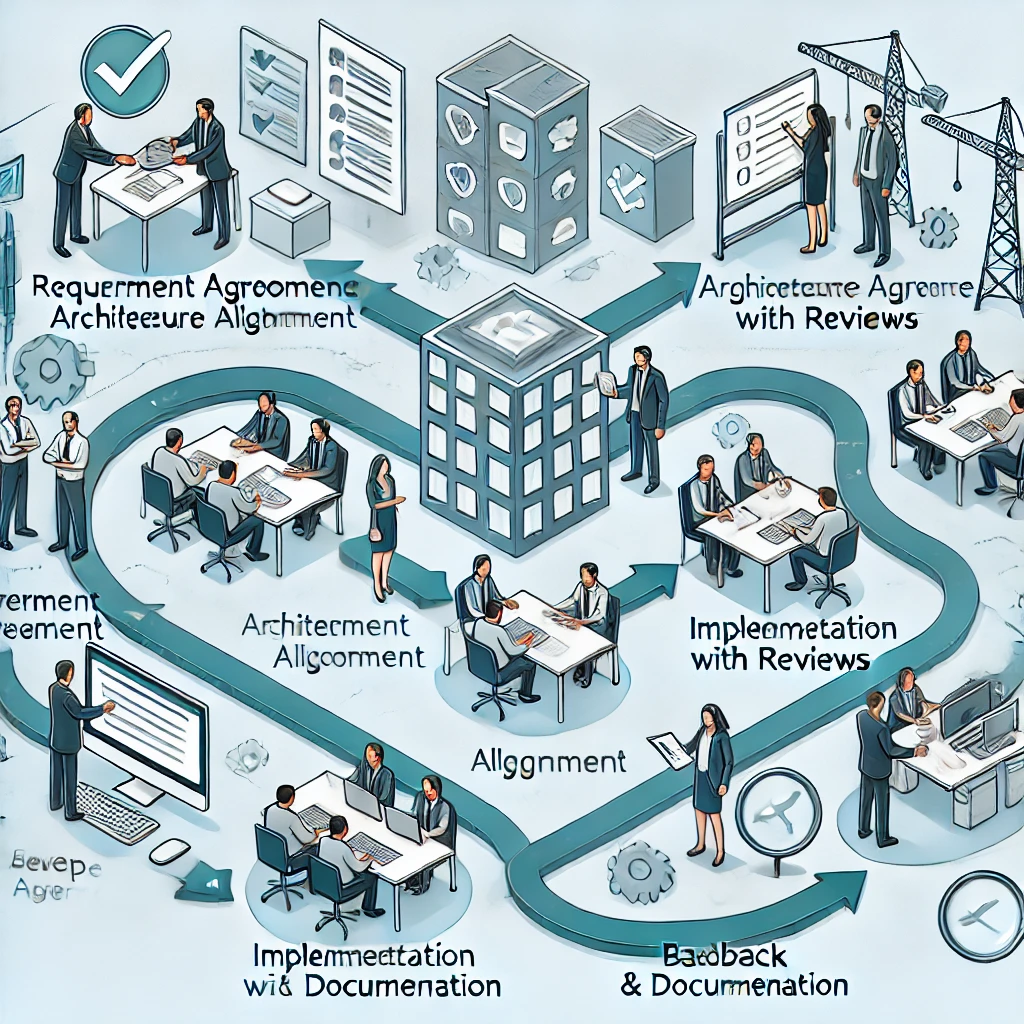

合意形成駆動型開発(Consensus-Driven Development)は、開発チームとステークホルダー間の継続的な合意と対話を基盤とした開発アプローチです。技術的な意思決定や設計の方向性をチーム全体で共有・合意することで、実装の一貫性と組織的な納得感を両立させます。特に、変化の多い環境やマルチチーム体制において有効です。

💡 あるグローバル企業では、拠点ごとに異なる開発スタイルが混在し、品質や納期に課題を抱えていました。合意形成駆動型開発を導入したことで、技術的な意思決定をドキュメントに残し、全チームの足並みを揃えることに成功しました。

🏗️ 2. 特徴

✅ 合意ベースの設計と実装: 仕様・アーキテクチャ・命名などをチームで合意形成。

✅ 文書化された意思決定記録: 決定事項を記録・公開し、チーム間の透明性を確保。

✅ 継続的なフィードバックループ: 意思決定後もレビューと対話で軌道修正可能。

✅ 技術的民主性: 上意下達ではなく、エンジニア主導で方向性を共有。

✅ 納得感と責任感の向上: 合意した内容に対してチーム全員が責任を持つ文化。

🔄 3. 合意形成駆動型開発のプロセス

📋 3.1 要件定義とチーム合意

🧩 3.2 アーキテクチャ設計と共通理解

- 🏗️ 技術的な選定・方針をチームで議論し、ドキュメントにまとめる。

- 🔗 サービス間連携や命名規則、ルールの統一を図る。

🔁 3.3 実装と継続的レビュー

- 💻 実装フェーズにおいても定期的なコードレビューと合意更新を実施。

- 🛠️ 途中変更があった場合は、記録と合意形成を忘れずに。

📊 3.4 統合と振り返り

- 🔄 チーム間での統合時に、設計思想や命名の整合性を再確認。

- 📘 意思決定ログを活用して、成功・失敗要因をフィードバック。

⚖️ 4. メリットとデメリット

✅ 4.1 メリット

- 🎯 方向性のズレを防止: 初期段階から共通認識が取れる。

- 👥 納得感のある開発: 各メンバーが合意形成に関与することで主体性が生まれる。

- 📖 意思決定の透明性: 議論と決定を記録することで情報の非対称性が減る。

❌ 4.2 デメリット

- 🕰️ 初期の調整コストが高い: 意見を集約するのに時間を要する。

- 🧠 決定に時間がかかることも: 緊急対応や即時判断が必要な場面には不向き。

- 🔄 頻繁な更新・レビューが必要: 文書や議事録のメンテナンスが求められる。

🎯 5. 適用されるプロジェクト

📌 適用される具体的なケース

- 👥 マルチチーム・マイクロサービス開発: 一貫性と整合性が重要な環境。

- 🧠 設計の柔軟性が求められるPoC開発: 意思決定を速く共有する文化が鍵。

- 🏢 合意重視の大企業開発: 説明責任や履歴管理が必須な場面。

- 🧩 リモート・分散チーム環境: 合意記録とドキュメントがコラボレーションの柱となる。

- 🎓 教育や研修のある開発プロジェクト: なぜこの実装なのかを説明できる文化が重要。

🔍 6. 導入のポイントと工夫

✅ 推奨ポイント

- Miro や FigJam などのホワイトボードツール活用

- 合意ログの蓄積と検索性の確保(例:Notion、Confluence)

- モブプログラミングやドライバー/ナビゲーターのペア開発導入

- 決定事項と議論プロセスを可視化して共有

🎯 7. 結論

合意形成駆動型開発は、技術的・組織的な意思決定に「納得」と「透明性」を与える開発文化の土台です。チームの方向性を一体化し、開発プロセスの中に合意形成の習慣を取り入れることで、信頼性のある開発体制を築くことができます。

短期的にはコストや時間を要する面もありますが、長期的には再現性・説明性・保守性の高いプロダクトを実現するための強力なアプローチとなります。