🔬 継続的実験開発 (Continuous Experimentation Development) 完全ガイド

📌 1. 概要

継続的実験開発(Continuous Experimentation Development)は、プロダクト開発において仮説の検証と反復的な実験を中心に据えるアプローチです。新機能や改善案を段階的にリリースし、ユーザー行動やKPIを通じて定量的に評価・検証することで、迅速かつ確実に価値ある機能を開発します。

💡 あるスタートアップ企業では、継続的実験の文化を導入することで、大規模な機能リリース前に数百のマイクロ実験を実施。失敗リスクを最小化し、開発リソースを本当に価値ある機能に集中することに成功しました。

🏗️ 2. 特徴

✅ 仮説検証サイクルの短縮: 機能を一気に作るのではなく、実験単位で段階的に進める。

✅ ユーザー中心の開発: 実際のユーザー行動を重視し、改善の根拠とする。

✅ リスク最小化: 実験段階で成果を確認できるため、失敗の影響を限定的に。

✅ 小さな成功の積み上げ: 少数の成功事例をもとに、確実なスケーリングを実現。

✅ 学習志向の文化: 実験結果を次の開発に活かすナレッジ蓄積が可能。

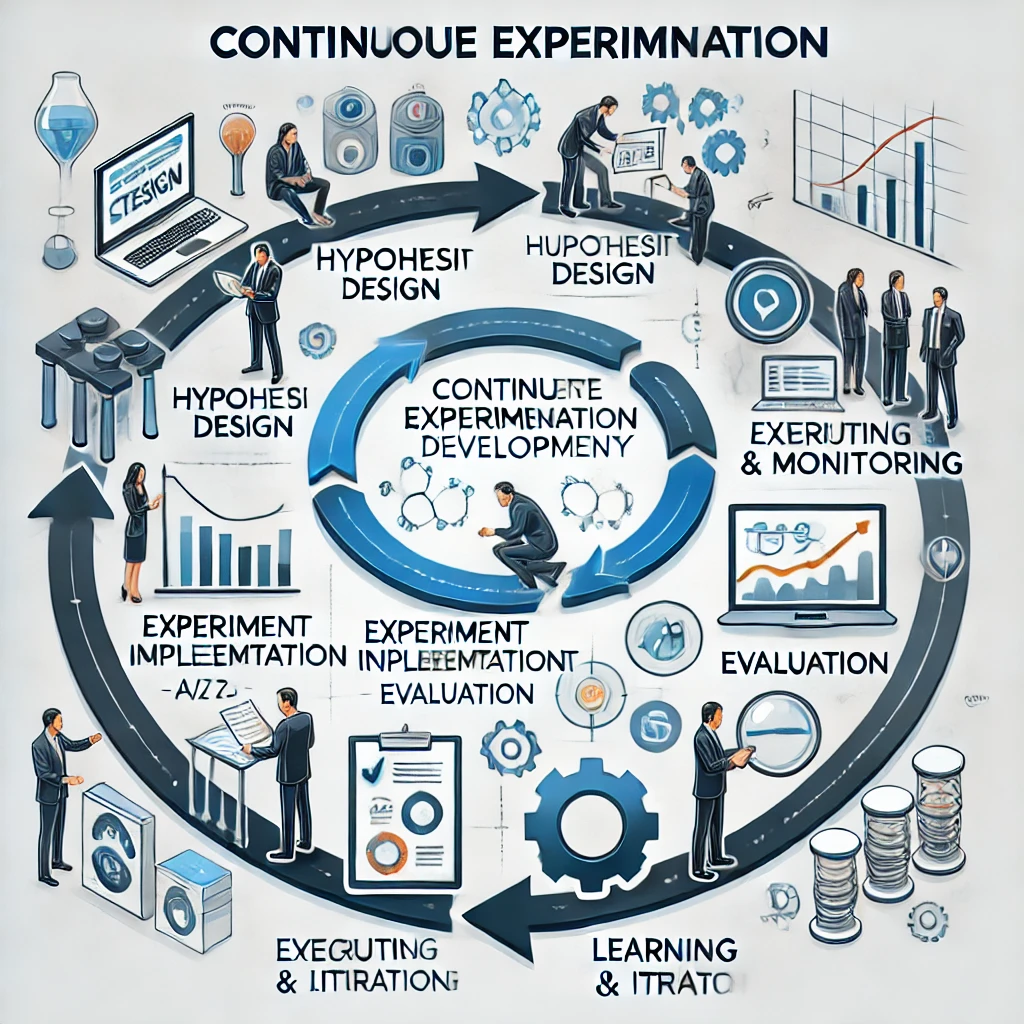

🔄 3. 継続的実験開発のプロセス

📋 3.1 仮説の立案と設計 (Hypothesis Design)

- 📌 ユーザー課題や改善目標に基づき、明確な仮説を設定。

- 📌 "この変更でクリック率が10%向上する" など具体的な期待値を設定。

🧪 3.2 実験仕様の策定と実装 (Experiment Design & Implementation)

- 🔧 A/Bテスト、フェーズドリリース、フィーチャーフラグなどを活用。

- 📊 テスト対象、対象ユーザー、測定指標を定義。

🔍 3.3 実験の実施とモニタリング (Execution & Monitoring)

- 📈 実施中の実験結果をリアルタイムで追跡。

- 📉 期待に反した結果に対しては即時フィードバックを実施。

🎯 3.4 成果の評価と判断 (Evaluation)

- 🧠 KPIやユーザー行動データに基づき、仮説が成立したかを検証。

- ✅ 成功の場合は本番展開、失敗の場合は再設計や撤回を判断。

🔁 3.5 ナレッジの蓄積と次の実験へ (Learning & Iteration)

- 📚 学んだことを文書化してチームに共有。

- 🔄 次の実験に活かすことで、継続的な改善へとつなげる。

⚖️ 4. メリットとデメリット

✅ 4.1 メリット

- 🎯 市場フィットした機能開発: 実際のユーザー反応を見てから判断。

- 🔄 失敗の影響を限定的に: 小規模な実験単位でリスクを最小化。

- 📈 データドリブンな改善: 定量的な根拠に基づいたPDCAサイクル。

❌ 4.2 デメリット

- 🧠 仮説設計スキルが必要: 良い実験には鋭い仮説立案が求められる。

- 🕰️ スピード感に欠けることも: テストや評価に時間がかかる。

- 📊 分析基盤の整備が前提: ログや分析ツールの導入が必須。

🎯 5. 適用されるプロジェクト

📌 適用される具体的なケース

- 📱 モバイルアプリのUX改善: ユーザー行動を見ながらUI変更を繰り返す。

- 🛍️ EコマースのCVR改善: カート導線やバナー訴求の実験を繰り返す。

- 🧠 新機能の受容性テスト: 顧客の反応を確認しながら段階展開。

- 📚 教育サービスにおける学習効果検証: 教材構成の効果を小規模で検証。

- 🧪 PoC開発: 製品化の前段階で小さな仮説検証を行う。

🔍 6. 導入のポイントと工夫

✅ 推奨ポイント

- 仮説 → 実験 → 検証の明確なプロセス

- ログ分析とBIツールの活用

- ナレッジ共有と成功失敗のドキュメント化

- 分析チームと開発チームの連携強化

🎯 7. 結論

継続的実験開発は、機能や改善案を「小さく作って、素早く試す」ことで、ユーザーの期待にマッチしたプロダクトを効率的に作り上げる手法です。仮説と検証を繰り返すことで学習を重ね、プロダクトの価値を継続的に高めることが可能です。

一方、仮説設計の精度や分析基盤の整備といった前提条件があるため、実験文化の醸成が成功の鍵となります。小さな実験を重ねながら、より確実に、より速く、ユーザーに価値を届ける開発を実現していきましょう。